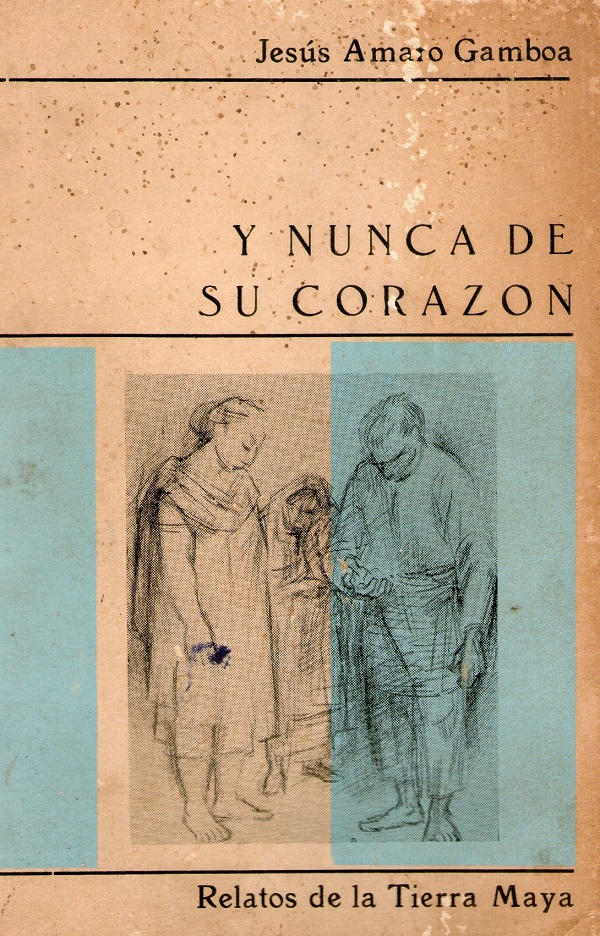

Y nunca de su corazón

XXIX

Continuación…

Veinticinco días después, Petronila regresó de Mérida. Llegó al pueblo en el tren de las cinco de la tarde. José Isabel tenía el ojo izquierdo vendado y mantenía su cabeza en actitud de tres cuartos de perfil, para ver con el ojo descubierto. Su madre tiraba del muchacho con una mano y con la otra oprimía contra su pecho al pequeño Felipe.

La estación estaba adornada con palmas y guirnaldas de papel de china, y en el andén habían colgado un retrato del gobernador, con un escudo de águila y serpiente sobre el pecho de la efigie, a caballo sobre la cruz de dos astabanderas que ostentaban lienzos con los colores nacionales, mas sin islote, ni nopal, ni ave, ni ofidio. Se diría que las dos bestias emblemáticas hubieran abandonado el blanco inmaculado de la enseña patria, para buscar nido y refugio en la entrada cordial del gobernante.

La calle, de la estación hasta la plaza, tenía un techo de mecates tendidos de una orilla a la otra, y los adornos, de papel multicolor, agitados por el viento, hacían un ruido mayor que el de miles de mosqueros. Del centro de la población llegaba un parloteo de cohetes voladores, sin orden ni compás; un blablablá de explosiones todavía sin ningún significado para Petronila, que no había escuchado lo bastante para descifrar el mensaje. Por tanto, preguntó a uno de esos que en los pueblos viven sólo para ver pasar el tren.

–Es que hoy llega el gobernador. Viene a inaugurar las mejoras de la escuela.

Al llegar Petronila a su choza, el marido, que estaba “urdiendo” la tercera hamaca aquel día, salió al encuentro de su mujer, con un cuestionario de interrogantes en la mirada. Su esposa le entregó al niño de brazos y comenzó a explicar, estoica, sin más lágrimas que las que ya hubiera derramado por el camino…

–Hoy en la mañana lo saqué del hospital, cuando el doctor me dijo que estaba muy grave. Le hicieron todos los remedios. Que no había más que le hicieran. Y sí, lo vi todo. Le pusieron muchas ámpulas en sus nalgas. Ya no había dónde. Y mucha agua en sus venas. Todos los días. hasta más sangre le pusieron en su sangre.

–¡Petronila! –gritó, con un tremendo alarido, el hombre–. ¡Este niño está muerto! ¡Ya estaba muerto cuando me lo entregaste! –lloraba lastimosamente.

–¡Muerto, Crisanto, sí y pues! ¡Estaba muerto cuando te lo puse en tus brazos! Se me murió hoy al mediodía, en la estación del tren, en Mérida. Estaba yo esperando la hora de regresar. Allí mismo en la estación, y dentro del tren, mucha gente me dijo: “Qué bueno es ese chiquito que no llora”. Sí y pues, es muy bueno. “No llora. Nunca llora” –contesté. Para que no vean que estaba muerto. Para que no me lo quiten y lo entierren lejos de nosotros. Por eso ni yo podía llorar.

Y entonces sí, ahora, marido y mujer ya estaban llorando a dúo, con un llanto quedo, de mucha lágrima y poco ruido, sobre el pequeño difunto. José Isabel entendió que algo terrible había pasado y, mirando llorar a sus padres, lloró con el único ojo que le quedaba.

–Toma tu hijo, Pet. ¡Abrázalo! Voy a buscar lo que se necesita para el velorio. Hoy acabé dos hamacas y voy a llevarlas para entregar. De camino aviso a mi hermano y recojo a Balito que está en su casa de tu hermano Concep. Voy a llevarlo para que me ayude a traer las cosas.

Le pasó el cadáver a su mujer y, mientras se cambiaba la ropa, calzones, camiseta y delantal, por otros limpios que sacó del baúl, siguió hablando.

–Tenemos que hacerle un gran velorio a “chan” Pil.

El nombre del hijo muerto, dicho así, en diminutivo, por el adjetivo “chan” antepuesto a la corrupción cariñosa de Felipe –Pil, también diminutivo en sí– le arrancó nuevos sollozos. Mas ya había traspasado la puerta de la choza con la carga de las dos hamacas y emprendido ese trote corto y reiterado del indio maya que, habituado a caminar sin prisa grandes distancias, de pronto tiene que hacerlo velozmente, urgido por lo imprevisto.

Cuando Crisanto salió, Petronila dijo a José Isabel:

–Óyeme Belito, hijo: no vayas a decir al pobre de tu papá lo que te hicieron en el hospital. Yo se lo voy a contar cuando se le pase el sufrimiento de la muerte de tu hermanito. ¿Lo estás oyendo, hijo?

El rapaz asintió con un “ajá mam” y se quedó mirando a su madre en la forzada actitud de quien acaba de perder un ojo y lo pierde así, de golpe, de repente, sin la gradual transición del que enceguece poco a poco.

Cuando Crisanto y su hijo Abelardo regresaron, la casa estaba llena de mujeres rezanderas. En aquel momento se estaba cantando el “Suba”. En la calle jugaban numerosos niños, en medio de un griterío ensordecedor. En el patio, a la luz de una potente lámpara de gasolina que nadie supo quién trajo, había hombres jugando a la baraja. No lejos de ellos, las mujeres que se habían arrogado la tarea de servir a las visitas ya estaban prontas a batir el chocolate. Una de ellas destapó una botella de ron, de las que Crisanto acababa de traer, y la puso en la mesa del juego. Se encaminó luego por vasos y colocó uno frente a cada jugador. En ese momento se oyó un nutrido fragor de voladores que iluminaron el cielo nocturno y, en medio del estruendo, un toque jubiloso de campanas en la parroquia.

–Es el señor gobernador que está llegando –dijo Crisanto–. El presidente municipal me dio permiso para hacer el velorio con juego de baraja y dados. De tragos podemos gastar cinco botellas. No dio permiso para más. Que para que no haya escándalo. No sea que llegue a sus oídos del señor gobernador. –Y se sentó en el corro de los jugadores y comenzó por servirse un trago de ron.

Y como los voladores no “hablaran” más, a partir de aquel fuego graneado, no tardó en saberse el motivo de su silencio, cuando un visitante rezagado, al ingresar al grupo de jugadores de dados, hizo sus tres paradas, mientras narraba el chasco del ayuntamiento y del sacristán de la parroquia.

Jesús Amaro Gamboa

Continuará la próxima semana…