Visitas: 0

XXXII

Los de Xibalbá, desolados, tomaron la pelota y la tiraron al aire una y otra vez. Una de estas veces, Ixbalanqué la recibió y, conforme las reglas del juego, la volvió a lanzar al aire, pero lo hizo con tanta fuerza que subió alto, pasó sobre los hombros de los demás jugadores y fue a caer encima de las tapias de la plaza. Allí la recibió el conejo, el cual dio un salto hacia el campo, donde se perdió entre la maleza. Los de Xibalbá, furiosos, quisieron atraparlo para quitarle la pelota, pero sus esfuerzos fueron inútiles, porque el conejo corrió y en la espesura acabó por perderse. Con las patas traseras borró las huellas de su carrera; después hizo un agujero en la tierra y la enterró. En el instante mismo en que la pelota desapareció, Ixbalanqué tomó la cabeza de Hunahpú, la depositó sobre el cuerpo difunto, y puso la calabaza sobre el muro.

Hunahpú redivivo e Ixbalanqué sonrieron orgullosos frente a los de Xibalbá y luego, sin ser vistos, se alejaron del pueblo.

Entonces recibieron la visita de unos Adivinos los cuales, en secreto, venían de tierras lejanas con destino a Xibalbá.

Hunahpú e Ixbalanqué, después de obsequiar a los Adivinos, les dijeron así:

–Llegáis en hora propicia. Sabíamos la hora de vuestro paso por esta tierra. No interrumpáis ni retardéis vuestro camino. Cuando entréis a la ciudad de Xibalbá, los señores de ella os preguntarán por nosotros. Ellos no saben que estamos aquí. Decidles que nos habéis visto; nada más. No es bueno que sepan otra cosa, porque ellos ignoran la razón de nuestra vida. A ellos les atormenta el odio y la impotencia. No tienen ojos para ver lo que es oculto por naturaleza. También quieren saber por qué hasta ahora no hemos perecido, no obstante los peligros por los cuales nos han hecho pasar.

Los Adivinos dijeron:

–Bien, lo entendemos.

Los hermanos continuaron:

–Habéis de saber que los señores de Xibalbá piensan matarnos. Cuando os vean preguntarán: –¿Será bueno que los arrojemos a las barrancas? Vosotros contestareis: –No lo hagáis, porque de esta manera volverán a la vida. Al oír esto os dirán: –¿Será bueno que los colguemos de un árbol? Responderéis: –Tampoco, porque también así recobrarán la vida. Os volverán a preguntar: –¿Los quemaremos? A esto diréis: –Sí, debéis quemarlos pero, a fin de que desaparezcan para siempre, echaréis sus huesos al río. Solo así desaparecerán sin dejar huella, y nunca más volveréis a saber de ellos.

A todo esto, los Adivinos contestaron:

–Bien, entendemos la verdad que se oculta detrás de vuestras palabras. Así lo haremos, porque así lo debemos hacer.

Dicho esto, tomaron el camino del centro de la ciudad.

Mientras tanto, los señores de Xibalbá se habían sentado en rueda; tenían continente grave; sañuda la faz, fruncido el entrecejo, apretados los labios y las manos apoyadas en las rodillas rígidas. Ya habían mandado buscar a los hermanos. Los guardias fueron al lugar que se dice los encontraron y les dijeron.

–Venid con nosotros; no nos pongáis resistencia. Os esperan los señores de Xibalbá. Debéis oír la sentencia que han dictado contra vosotros.

Los hermanos, sin inmutarse, dijeron:

–Vamos.

Y tras los mensajeros caminaron hacia el centro de la ciudad. Al llegar, entendieron que los Adivinos ya habían manifestado su encargo. Una pira estaba ardiendo en medio de la plaza. Entonces Hun Camé, levantándose, se acercó a los hermanos y les dijo:

–La sentencia está dictada. Bebed nuestra bebida. Esta es la costumbre. Después cada uno, según su parecer, pase cuatro veces por el fuego.

Los muchachos, con serenidad, contestaron:

–Está bien. Haremos lo que mandáis. Beberemos vuestra bebida, pero no penséis que no sabemos que aquí vamos a morir. Conocemos mejor que vosotros nuestro destino, porque la hora de nuestra muerte ha llegado. Ha venido con nosotros, no la habéis traído vosotros. La muerte se cruzó con nuestra sombra. Sólo nosotros la vimos. Oímos y entendimos su voz.

Los hermanos no dijeron ni esperaron más. Bebieron la bebida que se les ofreció; juntaron sus manos y avanzaron, en silencio, hacia lo hoguera. Las llamas y el humo y la ceniza que el aire agitaba, los envolvieron. No se oyeron gritos ni lamentos ni quejidos ni suspiros. Doblegados, fueron consumidos por el fuego.

Al ver los de Xibalbá que de veras los hermanos habían muerto y desaparecido, prorrumpieron en gritos soeces y desentonados. Parecían lobos sueltos en llano vacío. Con las manos en alto se esparcieron por los rumbos del poblado, y cruzaron los montes y traspasaron los cerros entonando cánticos. Decían y repetían sin cesar:

–¡Los hemos vencido! ¡Al fin los hemos vencido! ¡Nos libramos para siempre de ellos y de su casta! ¡Ninguno queda en la tierra! ¡No volverán a molestarnos! ¡Ya estamos libres de ellos! ¡Ni tras la muerte los volveremos a ver!

Cuando por cansancio fueron cesando sus gritos, los hombres que aún podían hablar invocaron a los Adivinos. Estos aparecieron y se acercaron. Entonces los señores les pidieron nuevo consejo sobre lo que debían hacer con los huesos de los hermanos. Los Adivinos les dijeron lo que ya se sabe. Y así lo hicieron los encargados de este menester. Tomaron entre las cenizas los huesos que quedaban, los amarraron con hilo de pita y los arrojaron al río. En el instante en que desaparecieron, una espuma se arremolinó y se alzó sobre ellos y los cubrió. Las aguas del río se removieron de orilla a orilla, aumentaron su caudal y se precipitaron con más furia. Las gentes quedaron atónitas frente a aquellos sucesos.

Al poco tiempo, tras la transparencia de las aguas, aparecieron dos muchachos iguales a los recién muertos. No fueron notados por nadie. Se esfumaron entre las ondas, dejando tras sí un tenue rastro de neblina. Sobre la superficie del río se vio una estela azul que lució breves instantes. Con los ojos atentos a las gentes del lugar que estaban cerca, miraron aquella estela. No entendieron el significado de lo que veían.

Esta aparición se repitió al quinto día a la misma hora, pero esta vez duró más tiempo. En esta aparición, los dos hermanos parecían cubiertos con escamas. Tenían aletas, agallas y cola y se movían sin cesar. En sus ojos se reflejaban los rayos del sol. Luego, en otra aparición, salieron del agua como impulsados por una fuerza viva e irresistible, se arrastraron sobre las arenas de la orilla; treparon sobre las rocas, tornaron al río y desaparecieron sin ruido.

Las gentes los buscaron, removiendo las aguas y los matorrales vecinos. No hallaron nada. Después de estas apariciones, empezaron otras de más duración. Los muchachos aparecían desnudos, y se detenían a descansar sobre las yerbas humedecidas. Con los ojos cerrados, dejaban que el sol secara sus cabellos. Si alguien se acercaba, desaparecían.

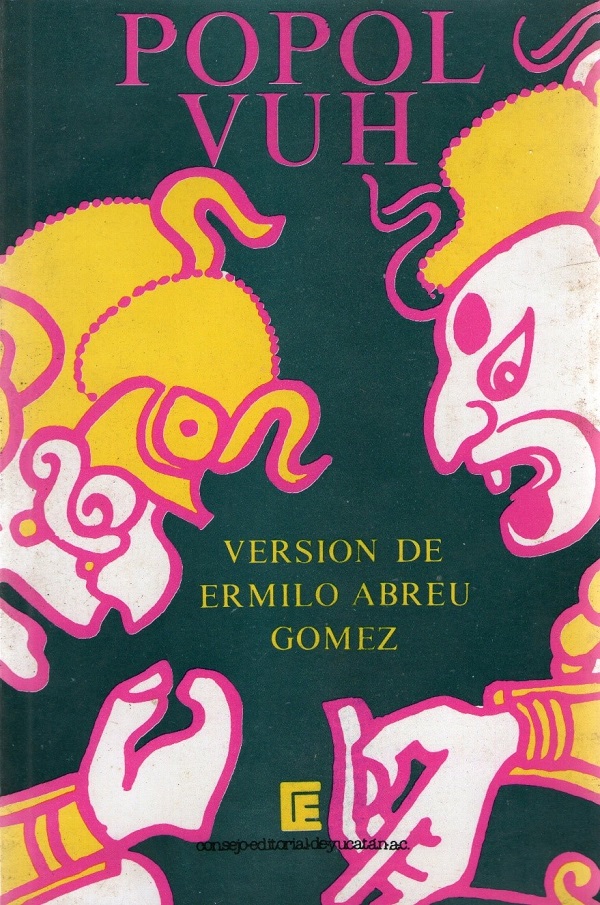

Ermilo Abreu Gómez

Continuará la próxima semana…