X

1

Los días transcurrían plácidos en Mayapán. Hunac Kel y Blanca Flor, tranquilos, pero locos de amor y agradecidos a los dioses, sólo vivían para hacer el sexo, de preferencia en alguno de los veinte cenotes de la ciudad donde chapuzaban e inventaban extrañas y plásticas formas de copular en el agua, bañados por los reflejos del sol que se colaban a través de alguna abertura de la bóveda del cenote. Por las tardes, en su cuarto del palacio, acostados en el gran camastro tapizado con su gruesa estera de algodón, se acariciaban y conversaban de la cadena de venturosos sucesos que los habían reunido de nuevo después del desastroso episodio del matrimonio de Blanca Flor con el rey de Chichén Itzá, que había obtenido a la doncella chantajeando a sus padres.

–No has debido casarte con ese puerco de Chac Xib Chac –le reclamaba con suavidad Hunac Kel a su amada–. ¿Qué te ofreció para que dieras ese paso equivocado?

–No he sido yo –protestaba la joven–. Ya te he dicho que fueron mis padres, deslumbrados ante los regalos de oro y plata que nos obsequió,

–Lo sé –razonaba Hunac Kel–; pero es que no puedo contener mi furia cada vez que pienso que ese canalla logró desposarte sabiendo que yo te cortejaba. Lamentablemente, tus padres le concedieron el permiso. No sé por qué no lo maté la noche que roncaba como un cerdo en el lecho nupcial.

–Se ve a la legua que lo odias con toda el alma, querido mío….

–Sí, he crecido odiándolo, y cada día que pasa le odio más. Nunca le perdonaré haberme arrojado con la mayor crueldad contra el esqueleto de Ah Puch en mi niñez. Desde entonces, en el sueño o en la vigilia, se me aparece de pronto su fétida calavera. Ojalá pudiera hacerla añicos y borrarla para siempre de mi vida.

–Ah Puch es un dios, Hunac Kel, ¿acaso no le temes? Ahora mismo podría lanzarte un rayo y acabar con tu vida.

–No se atrevería el maldito. Sabe que, como hijo de un águila y de un semidiós, cuento con la protección de Hunab Kú. Pero la mención de este demonio putrefacto ha enturbiado el curso de nuestra conversación. Hablábamos de Chac Xib Chac, quien se valió de la ingenuidad de tus padres para ganarse su confianza.

–Lo que acabó de convencerlos fue su nombre y la certeza de que descendía del dios Chaac, dios al que mis mayores tienen en gran respeto.

Hunac Kel crispó los puños ante lo que escuchaba

–¿Y ellos se creyeron esa historia? –preguntó el rey–. ¿De veras se tragaron la mentira de que ese infeliz desciende del gran Chaac?

–Hasta yo tuve dudas, Hunac Kel –admitió la joven–; su apellido sembró en mí la más absoluta confusión, pero mis padres, que estaban convencidos de su divina ascendencia, me obligaron a aceptar los regalos y su propuesta de matrimonio.

–Todo lo tramó muy bien ese bellaco, y tus padres quedaron impresionados; no los culpo, tuvieron miedo y cedieron a sus demandas. Los códices sagrados no lo mencionan una sola vez como descendiente del dios de la lluvia. Nuestros chilames, intérpretes de los dioses, conociendo la realidad, nunca registraron ese sacrílego embuste en sus libros.

Hunac Kel respiró profundamente y a continuación, consintió que su ego, su gran ego, hablara.

–Yo, en cambio, no tengo que inventarme historias para decir quién soy: como tú sabes, estoy mencionado en los libros sagrados como nacido de un águila y criado por Ah Me’ex Cuc, «el de las Barbas de Ardilla». Además, los chilames de Mayapán, encabezados por Tigre de la Luna, me hacen descender también del Serpiente Emplumada, y ellos nunca se equivocan.

La joven, perdidamente enamorada de Hunac Kel, lo miró con el ardor de la hembra en celo:

–Lo sé, Hunac Kel –dijo– y no puedes hablarme sino con la verdad: tus hermosos ojos del color del jade, como los del Serpiente Emplumada, no pueden mentir y lo dicen todo. Eres de genealogía ilustre. Posees esa estampa de héroe que me enloquece, y tus hazañas están en boca del pueblo. Algún día serás un dios, así me lo ha revelado Tigre de la Luna.

Hunac Kel no cabía en sí de satisfacción ante los halagos a su persona, pero fingió modestia en presencia de la mujer que amaba.

–Vamos, Blanca Flor, tú no tienes por qué elogiarme; con la fuerza de tu amor me basta; pero tampoco puedo callar ahora mi ascendencia divina, especialmente ante un pillo como Chac Xib Chac.

–Lástima que nunca se lo revelaste a mis padres. Chac Xib Chac se aprovechó de esa circunstancia para ganarte la partida.

–Me confié, Blanca Flor –respondió el rey, meneando negativamente la cabeza–. Yo andaba lejos y nunca sospeché la trampa que me tendía. Lo comprendí demasiado tarde, cuando ya se había dispuesto vuestro matrimonio. Pero ahora –sonrió, confiado– lo importante es que estamos juntos y somos felices. Dicen los sabios que no existe la felicidad completa, pero yo creo que con nosotros erraron absolutamente.

La joven pareció no compartir la visión optimista de Hunac Kel.

–No podremos ser del todo dichosos mientras viva Chac Xib Chac –dijo con un acento mustio–. Estoy segura de que vendrá por mí en cualquier momento: intentará rescatarme y lastimará a tu pueblo. Es un hombre vengativo, y cruel, cuando se lo propone.

–Vamos –replicó Hunac Kel–, nunca se atreverá a invadir Mayapán. Lo conozco bien: es cobarde y se anda con cuidado conmigo. Sabe que lo puedo desbaratar de un puñetazo si combatiéramos cara a cara; por ello no da un paso sin la compañía de sus esbirros Pluma de Gavilán y Ojos de Culebra, a los que también tengo en la mira. Sabe que yo desciendo de divinidades y él no. ¡Ea, no nos vamos a preocupar por ese mequetrefe! Ven, amada mía, nos bañaremos en el cenote y más tarde degustaremos unos pargos que me han traído de la costa esta madrugada, y que haré asar al carbón.

La atrajo hacia sí y se dieron un beso largo y apasionado. Ya en el cenote de aguas claras y tranquilas, se desnudaron y gozaron del sexo. Supo ella una vez más que Hunac Kel era el hombre de su vida y no aquel viejo de barriga de cántaro tan inclinado a la bebida y a la comida grasienta. Fornicar con Hunac Kel, joven y vigoroso, le provocaba una serie de violentos orgasmos y después una sensación maravillosa que nunca antes había sentido en su vida.

Abandonaron el cenote, saciados de las exigencias de la carne, cuando ya el crepúsculo teñía de rojo el anchuroso cielo. Parecían dos dioses surgiendo de alguno de los trece cielos mayas: él, viril, lozano, maestro fálico, agitador de orgasmos, matador de jaguares, señor de sus propios mitos; ella, olorosa flor de la campiña, fina espiga del maizal, hembra de cintura fácil y tiernas redondeces.

Ingirieron, con el hambre insaciable del sexo satisfecho, aquellos pargos deliciosos, aderezados por las sabias manos de Ix Nahau Cupul, la madre de todas las cocineras de Mayapán. De postre: papaya, nance, anonas y los consabidos besos y caricias propios de la nocturnidad.

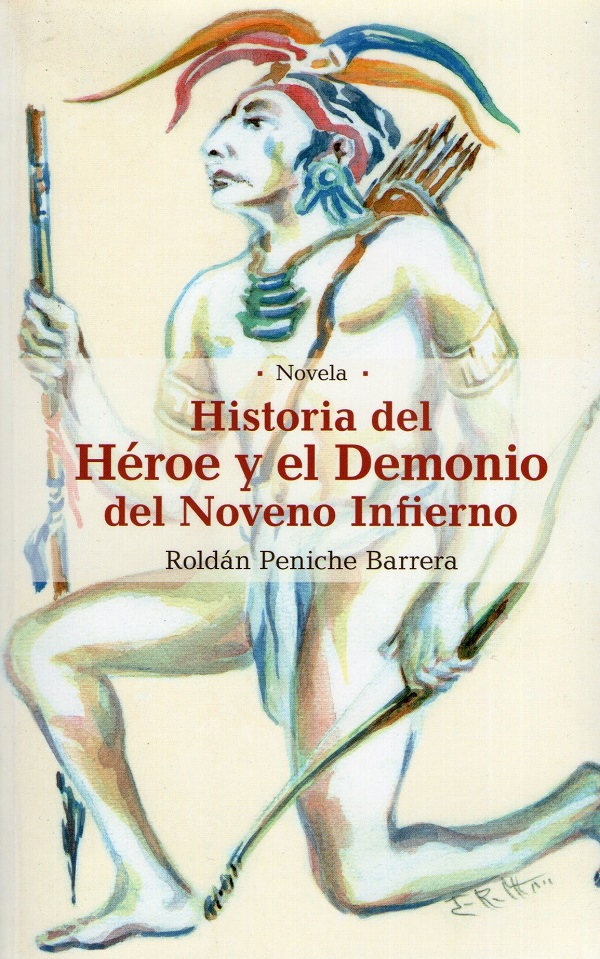

Roldán Peniche Barrera

Continuará la próxima semana…