XVI

1

No se sabe con exactitud cuándo, pero la historia o la leyenda, que se entreveran y se confunden, nos heredaron, entre los papeles viejos de los mayas, la noticia del retorno de Hunac Kel a Chichén Itzá, pasados algunos años, por comienzos del siglo XIII de nuestra era. Lo cortejaban sus siete capitanes aztecas y un batallón de diez mil infantes. No había mucho que hacer para apoderarse de la urbe dormida en su sueño de piedra, que ni siquiera contaba con un ejército que la defendiera. Pero Hunac Kel, para justificarse una vez más ante los dioses, maquinó un nuevo y temerario plan: lanzarse a las aguas del Cenote Sagrado y allá en lo profundo, donde la densidad del agua oscurece la visión y sólo se escuchan las voces de los dioses, pedirles a éstos su venia para gobernar en Chichén Itzá: no ocuparía el trono vacante sólo porque le diera la regalada gana, algo que habría podido hacer muy fácilmente, sino con el consentimiento de las divinidades, ahora que, según sus cálculos, el tiempo estaba maduro para reinar en su amada ciudad. Sin embargo, para ello, tendría que salir con vida de la aventura, algo nunca visto. Como era habitual en él, Hunac Kel armó un circo espectacular y se trajo consigo un conjunto de músicos ruidosos y unos corcovados payasos vestidos de colores, que sólo comenzarían a actuar una vez que él saliera con vida del cenote. Unos esclavos pintados de azul serían, antes que él, arrojados al gran pozo en un prefabricado ritual plagado de loas y ditirambos en honor del Serpiente Emplumada; ningún detalle, para hacer más impactante su nueva hazaña, había escapado a su imaginación calenturienta, a su peculiar sentido de lo grandioso y de lo divino.

A su llegada a la ciudad sagrada, unos brujos sombreados de betunes lo presentaron con un viejecillo humilde e incapaz de matar una mosca. Sus cabellos y sus barbas eran blancos; apenas tenía sonido su habla que era opaca y de tonos que se quebraban al salir de su boca.

–¿Y tú, quién eres, honorable anciano? –le preguntó Hunac Kel.

–Me llamo Ah Yokol Cheen, señor.

–¿Eres, por ventura, el rey de Chichén Itzá?

–¡Oh, no, señor! No soy digno de tal honor. Yo soy sólo, por mi edad, el cacique del lugar.

–Está bien, Ah Yokol Cheen, tú representas al pueblo y con eso me basta; ahora me acompañarás al Cenote Sagrado a la celebración de la ceremonia de mi investidura como el nuevo rey de la ciudad.

–Pero, señor –exclamó el azorado caciquillo–. ¿No es preciso celebrar un ceremonial previo a tu coronación? ¿Y los sacrificios acostumbrados? ¿No habrá siquiera un banquete, señor?

Hunac Kel lo tranquilizó:

–Todo está contemplado, señor cacique –dijo–. Tú serás el gran testigo de mi coronación. Sin embargo, al escucharte, he reparado en que no he pensado en la persona que ha de oficiar el ritual sagrado. Tiene que ser un hombre santo. Dime ¿quién es el sacerdote más venerado de la ciudad?

–Ah Okom Olal, el Señor Triste, que vive solo en su predio, detrás de la pirámide de Kukulcán, a distancia de un tiro de piedra.

–Está bien, Ah Yokol Cheen. Ahora ve por él y dile que Hunac Kel Cahuich ha venido desde Mayapán a tomar posesión del trono vacante de Chichén Itzá, y que es mi deseo que él presida el ceremonial y ponga la corona sobre mi cabeza.

El pequeño cacique obedeció la orden del nuevo patrón y regresó enseguida acompañado de un sonriente anciano vestido con una túnica vieja y un modesto penacho de plumas de pavo montés.

–Me llamo Ah Okom Olal, señor –se presentó ante Hunac Kel, ensayando una reverencia– y será un gran honor para mí encabezar el ritual de tu coronación.

–¿Tú eres el Señor Triste? –dijo Hunac Kel un tanto admirado–. Yo te hacía un personaje sombrío, pero te encuentro en buen semblante y animado de una fresca sonrisa. No corresponde con tu estampa eso de «Señor Triste».

–Todo es fachada, señor –contestó el religioso sin perder su sonrisa–; no te dejes llevar de mi semblante. Siempre hay que mostrar una buena cara a los amigos, que nos aman, y a los enemigos, porque nos odian. Yo así pienso. Ahora bien, lo que está dentro de nuestro corazón, es otro cantar. Yo me he sentido sombrío y atormentado desde que Chac Xib Chac se hizo del gobierno con engaños, y ya en el trono, hundió en la desgracia a Chichén Itzá.

–Pero ahora está muerto, Ah Okom Olal –dijo Hunac Kel– y ya no tienes nada de qué preocuparte. Sus restos no fueron inhumados y los arrojamos a las fieras del monte. Tampoco acompañó algún perro a su alma en su jornada por las tinieblas y de seguro se habrá extraviado en las junglas del inframundo. También pudo haber caído en alguna de las trampas del Noveno Infierno ante el beneplácito de Ah Puch.

–Es cierto, señor: el tirano ha muerto, pero nuestro pueblo todavía no sale de la miseria en que lo sumió ese desalmado, y lo peor es que yo no concibo ninguna esperanza de que Chichén Itzá sea de nuevo la ciudad espléndida que fue alguna vez.

––Pues lo será, Señor Triste, lo será. Bajo mi reinado, la ciudad sagrada recobrará sus galas y sus perfiles de gran señora del Mayab. Por eso estoy aquí, Señor Triste, y por eso te he hecho llamar, pues tú, el sacerdote más honorable de la urbe, me coronarás como el nuevo rey de Chichén Itzá. Vamos, ven con nosotros al Gran Cenote de los Sacrificios, donde nos aguarda una ceremonia histórica.

Caminaron, a buen paso, Hunac Kel, el viejo caciquillo y el Señor Triste, campantes y orgullosos, por el ancho sacbé, el hermoso camino blanco que conducía a las orillas tenebrosas del gran charco. Detrás suyo marchaban, a paso redoblado, los soldados y los capitanes aztecas de Mayapán, los brujos y los sacerdotes, los esclavos azules que serían sacrificados y el resto de la comitiva, que no era poca. Cuando llegaron a media mañana a las abiertas fauces del cenote, veíase un gárrulo gentío formado de winicoob y de curiosos y desocupados que, a gritos, discutían acerca de los impensados acontecimientos que se estaban dando en Chichén Itzá. Las opiniones en cuando al chapuzón de Hunac Kel en el cenote eran contradictorias: quienes decían que pasaría la prueba sin dificultad; quienes, la mayoría, que se ahogaría sin remedio. Se cruzaron apuestas de poca monta: mantas de algodón viejas y remendadas, gallinas de la tierra, sandalias cuyas bordaduras de oro habían desaparecido, pizotes: suerte de fetiches sexuales de las doncellas mayas, faldillas, perros pelones… ¿Y qué se podía esperar? Chichén Itzá era una ciudad pobre y sin rey, un pueblo de paso, donde sólo se quedaban los brujos, los salteadores, los vagabundos, la gente sin oficio ni beneficio, y los winicoob que eran legión y que no valían nada. Pero, en oposición a todos estos agravios, Chichén Itzá continuaba siendo la ciudad mágica de toda la vida, con sus formidables edificios, sus adoratorios, sus falos gigantes y el enorme y viejo cenote. Era, y lo seguiría siendo por los siglos, la urbe santa, la admiración del mundo, el sumo oráculo de los mayas.

Hunac Kel exhortó a la muchedumbre a rogar a los dioses por su auxilio, para poder retornar, incólume, de lo profundo del pozo. Prometió que allá abajo, en el cieno de las lodosas aguas, conversaría con las divinidades y les pediría paz y abundancia para la ciudad sagrada, y su aquiescencia para ocupar el trono vacante. Prometió muchas otras cosas.

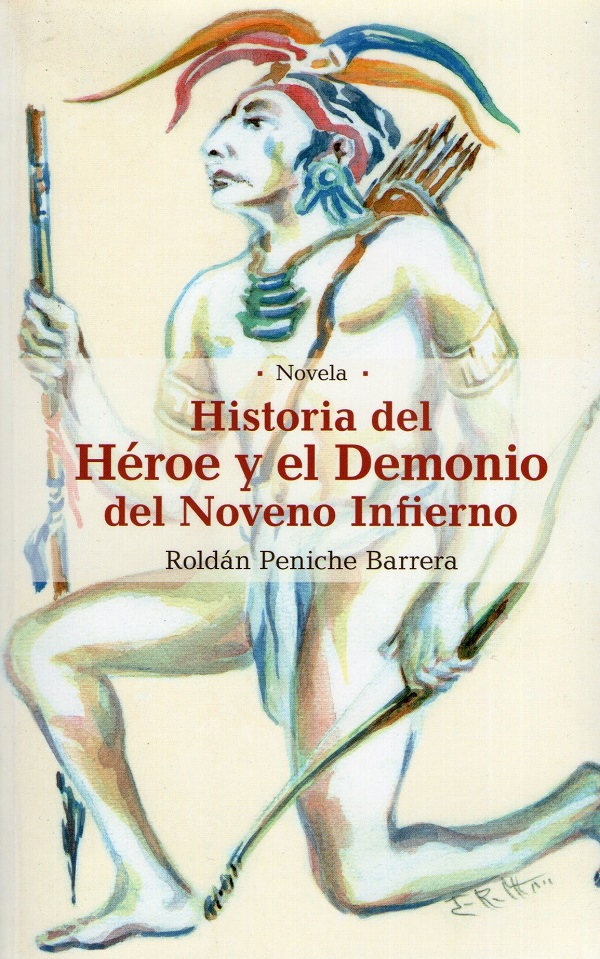

La gente lo escuchó, arrobada: Hunac Kel de los ojos de jade todavía era aquel joven agraciado que arrasó con las legiones de Chac Xib Chac años atrás. Consentido del tiempo, conservaba sus largos cabellos negros y su esbelta figura tan deseada de las féminas. Infatigable cultor de la caminata y de la natación, evidenciaba su antigua musculatura de bronce y el buen gusto de su vestimenta, que le daban un aspecto seductor y sensual. ¿Y la bella Blanca Flor, oculta en algún remoto escondite, sentiría por él la misma pasión de los años púberes? Pero esto ya no importaba, pues Hunac Kel nunca volvió a pensar en ella, y a este respecto, Tigre de la Luna estaba en lo justo: su narcisismo acabó por avasallarlo y no tuvo ojos para nadie sino para sí mismo. ¿Y qué se podía esperar de él? Fue el niño mimado de Ah Me’ex Cuc, el semidiós que está sentado el último junto a los trece dioses llenos de majestad, como se lee en los libros sagrados. Fue amado por las mujeres, y el mismo Tigre de la Luna cuidaba de él como la luz de sus ojos. El pueblo lo veneró y colocó su ídolo de piedra entre los dioses lares; había retratos suyos en los murales de los grandes edificios y su efigie podía verse hasta en los platos y los vasos domésticos.

Después de pasearse paladinamente alrededor del cenote, Hunac Kel se despojó de su capa y de su penacho y se dirigió de nuevo a la multitud:

–La posición del sol me indica que ha llegado la hora de arrojarme a las aguas del Cenote Sagrado, porque así me lo exige el Serpiente Emplumada para reinar en Chichén Itzá. Ignoro qué suerte me espera, amados ciudadanos: es posible que muera ahogado en las aguas negras y malignas; es posible que me rompa la espalda a mi caída como le ha ocurrido a varios de los esclavos que me precedieron… Mas no importa: yo estoy hecho para desafiar a la muerte y debo cumplir con mi sagrada misión.

A las palabras de Hunac Kel afloraron el rumor y el chisme:

–¿Quién es éste? –se preguntaban los advenedizos de la ciudad que no lo conocían–. No es gente de por acá.

–Hombre, no lo es. ¿No miras su apariencia y su engreimiento?

–Sí, viene de otros lares: quizás de las tierras del Sur.

Hunac Kel, que tenía muy buenos oídos, tomó otra vez la palabra:

–Yo he venido de Mayapán, soy hijo de un águila y nací en el perfil de una montaña. De niño me prohijó Ah Me’ex Cuc, el de las Barbas de Ardilla, un semidiós, que me hizo leer los libros santos. Vosotros, peregrinos de todos los pueblos que habéis llegado para vivir en Chichén Itzá, precisáis de un rey, pero no un rey indigno de gobernar esta ciudad ilustre como aquel sátrapa Chac Xib Chac, que se decía, embusteramente, descendiente del magnánimo Chaac, sino un rey bendecido de los dioses que sepa defender a vuestro pueblo y que desaire a la muerte. Los brujos se burlaron de Hunac Kel:

–¿Quién se cree que es? –decían por lo bajo–. Ningún hombre ha nacido jamás de un águila.

–Lo habrá empollado una gallina–rió socarronamente un viejo tiznado de carbón–, que es muy otra cosa.

–O lo habrá parido un conejo, que hay muchos en el monte –dijo otro siguiéndole el humor a su antecesor.

–¡Y decir que ha sido criado por un semidiós! Llama embustero a Chac Xib Chac, y él lo es más todavía…

–Cierto, y además no se echará al agua.

–Y si lo hace, se ahogará sin remedio. Nadie ha salido con vida del cenote.

–No le den importancia: es sólo un loco que anda por acá. ¿Cómo piensa sobrevivir en el agua?

–Cuando se lance al cenote se romperá la espalda y ahí terminará todo.

–Es un fanfarrón. Un advenedizo. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo escuchándolo.

–¿Y si logra sobrevivir a la caída? Espero que no se pase la tarde manoteando para no ahogarse. Sería como insultar a los dioses.

–No seáis tercos. Os digo que no sobrevivirá y estará muerto en un instante.

El salto de trapecista de Hunac Kel dejó pasmada a la multitud. Se dio, digámoslo de una vez, como el vuelo de un ave que rompe el sosiego del aire con ruda elegancia (¿Sería, en verdad, este hombre, hijo de un águila como clamaba la leyenda?). Desnudo, se había catapultado, a vertiginosa altura, desde una roca sin edad, y ya en picada, irrumpió las oscuras aguas del cenote, con los brazos extendidos hacia adelante, como una flecha. Al caer, heredó, mientras se hundía, una rizada explosión de espuma y una huella de círculos concéntricos que se fueron dilatando a medida de que se abismaba, más y más, en aquel fondo espeso y achocolatado. Entonces todo se hizo oscuro allá abajo y no se supo más de él.

Al paso del tiempo, la multitud comenzó a impacientarse.

–¿Qué habrá pasado? No aparece.

–Ya ha demorado demasiado…

–¿Estará realmente conversando con los dioses?

–No ¡cómo crees! Ya se habrá ahogado.

–Mañana aparecerá su cuerpo flotando en el agua.

–Ya lo he dicho –alegaba uno de los brujos–. Es sólo un loco que busca llamar la atención.

–¡Pero qué salto, señor, pero qué salto! –exclamó, admirado, un joven guerrero–. No hay duda: es hijo de un águila.

–Nada, nada –replicó el brujo–: es sólo un desquiciado.

–¡Cuidado! –señaló el capitán Puma Rojo, molesto ante esta expresión ofensiva a su jefe– ¡Es el rey de Mayapán!

–Qué importa –respingó el brujo encogiéndose de hombros– Rey o no rey, sigue siendo un loco.

Los repentinos gritos de la multitud pusieron fin a las habladurías. Allá abajo, impulsado por sus poderosos músculos, surgió de entre las aguas, como un dios vivo, el rey de Mayapán, ya el nuevo rey de Chichén Itzá.

Le arrojaron unas cuerdas sus capitanes aztecas y ascendió, chorreando agua, a la orilla del gran pozo.

–¡Señor, señor! –gritaba admirado Ah Okom Olal, el Señor Triste–. ¿Qué ha ocurrido? ¿Conversaste con los dioses?

–¿Pues qué esperabais? –se dirigió Hunac Kel a todos los sacerdotes que aguardaban ansiosos las divinas noticias–. ¿Acaso me he echado al agua nada más por el chapuzón? –ironizó con la respiración agitada–. Ilustres varones, querido Señor Triste: no he hecho otra cosa que conversar con los dioses en el fondo del agua, y Kukulcán, en espíritu, me otorga su sagrada licencia para reinar en Chichén Itzá. Bajo mi potestad os aguardan prósperos tiempos.

Sus capitanes lo secaron y lo arroparon mientras la multitud esperaba que este hombre milagroso explicase, con mayor amplitud, el mensaje divino. Pero no dijo más.

Después, en privado, conversó largo y tendido con los sacerdotes, pero ninguno de ellos emitió declaración alguna.

–Ya he cumplido mi parte –concluyó Hunac Kel–. Ahora vosotros, insignes augures encabezados por el Señor Triste, juramentadme como el nuevo rey de Chichén Itzá.

Ah Okom Olal se aclaró la garganta y habló en nombre de los demás:

–Nadie ha regresado con vida de lo hondo del Cenote Sagrado, y tú, en cambio, por ser de la estirpe de Kukulcán, has logrado esa hazaña y conoces el mensaje divino. Por ello, mereces en verdad ser nuestro rey.

Enseguida, encabezados por Hunac Kel y los siete capitanes aztecas, retornaron por el amplio camino blanco a la ciudad, donde todos se instalaron en lo que quedaba del antiguo palacio de Chac Xib Chac.

En una habitación chamuscada por el fuego, los sacerdotes se repartieron las comisiones para el entronizamiento de Hunac Kel: el Señor Triste encabezaría la ceremonia, coronaría al nuevo soberano y le entregaría el bastón de mando. Ah Okom Olal asignó entre sus colegas algunos deberes de poca monta, puesto que no había mucho qué hacer en la ceremonia. Luego fueron a tomarse una siesta. La coronación se fijó para el día siguiente.

En un brusco remedo de ceremonia muy contrario a las expectativas ampulosas de Hunac Kel, el Señor Triste le hizo entrega de un deslucido yelmo rematado de plumas, no de quetzal, como el nuevo monarca hubiese deseado, sino de kutz, el modesto pavo de monte nativo cuya carne es una delicia, y un viejo bastón de mando de madera de zapote. Hunac Kel se sintió decepcionado:

–¿Esto es todo, noble Ah Okom Olal? –le preguntó por lo bajo Hunac Kel al oficiante, quien ni siquiera lucia la vistosa túnica propia de estas ceremonias, sino un sayo humilde y harapiento–. ¿Dónde están las insignias reales? ¿Dónde las garras de jaguar? ¿Dónde el dosel? Ni siquiera hay conchas de caracol, ni tabaco para fumar. ¡Ay, desgraciado de mí! No se me ha indicado por lo menos el trono donde me sentaré…

Ah Okom Olal se mostraba muy apenado:

–Somos pobres, señor–le respondió con casi inaudible voz–. Apenas vivimos de lo poco que cosechan los winicoob. No nos es dable honrar a tu dignidad con un yelmo de oro ni plumas de quetzal, ni con las insignias que demandan tu realeza y tu potestad. Tampoco yo, que te he juramentado, he vestido con la propiedad y el decoro que exige tu investidura, y eso me avergüenza en lo hondo del corazón. Chichén Itzá es una ciudad humilde, señor.

–Antes no lo era –protestó Hunac Kel–: la Chichén Itzá que yo recuerdo de niño era rica y brillaba como el espejo de las ciudades mayas; miles de peregrinos llegaban de los pueblos más remotos a rendirle sus respetos. ¿Qué ha ocurrido?

–Las cosas han cambiado desde que asaltaste Chichén Itzá y mataste a Chac Xib Chac.

–Bueno, Ah Okom Olal, creo que le hice un gran bien a la ciudad con matar a un rey soberbio y corrupto.

–Y ciertamente lo era: Chac Xib Chac nunca gobernó para el pueblo sino para los ricos y el círculo de sus amigos, pero la situación empeoró durante las últimas lunas de su reinado y se tornó cruel y vicioso, sólo vivía para celebrar ostentosos banquetes a los que no tenía acceso el pueblo. Se rodeó de militares perversos como Pluma de Gavilán y Ojos de Culebra, y descuidó a la ciudad, dejándola de muy mal ver: los grandes edificios desaliñados, el mercado hecho un asco, la cancha del Juego de Pelota llena de maleza y basura, los caminos blancos intransitables por la mucha hierba que había crecido en ellos… Ya casi no llegaban peregrinos, como era costumbre, para visitar los santuarios de Kukulcán y de Ek Chuah. Nosotros nunca acabaremos de agradecerte que nos libraras de Chac Xib Chac; lo malo es que, al mismo tiempo, diezmaste a nuestro ejército, y los itzáes tuvieron que abandonar la ciudad para vivir a orillas del lago Petén, muy al Sur, donde formaron su nuevo hogar. Sólo algunas familias, a riesgo de ser muertas por tus hombres, decidieron permanecer en su amada ciudad, como la de Ah Yokol Cheen y la mía. En un comienzo, los sacerdotes huimos hacia la selva y, después de un tiempo, los que no fallecimos de hambre o devorados por las fieras, regresamos a Chichén Itzá. Al volver, nos encontramos con una ciudad muerta, sin rey y sin ejército, con sólo unas cuantas familias viviendo en la indigencia. Desde nuestro retorno, ha llegado mucha gente, winicoob en su mayoría, y aventureros y malhechores que se han apoderado de los sagrados edificios que ni siquiera desbrozan de la maleza que los corroe. El Observatorio, inservible, ha sido abandonado de los sabios astrónomos que hoy, harapientos, mendigan en la plaza del pueblo para poder comer. ¡Ay, insigne Hunac Kel, se ha perdido el amor por nuestro viejo patriarca Kukulcán!

–¡Pero Chichén Itzá es todavía la ciudad de las ciudades mayas! –replicó con un imprevisto entusiasmo Hunac Kel, restándole importancia a las revelaciones del sacerdote relativas al trágico episodio de su invasión a la urbe tiempo atrás.

Y puesta la barata corona encima de su cabeza y armado con su nudoso bastón de mando, ascendió a paso largo las escaleras de la Pirámide de Kukulcán, desde cuyas alturas, contempló, fascinado, la egregia Ciudad de los Brujos del Agua, sus nuevos dominios. Entonces se volvió y le dijo a Tigre de la Luna quien, trabajosamente, había ascendido tras él y que ahora lo observaba estupefacto:

–Dice el poeta que es cosa dulce el mandar sobre los hombres y que el poder no se deja fácilmente. ¡Cuánta verdad hay en ello! Chac Xib Chac se resistía a renunciar al trono, pero su tiempo se había cumplido. Y como no lo entendió así, hubimos de matarlo.

––Pero tú no sólo le arrebataste la vida sino el mismo trono a Chac Xib Chac –le respondió Tigre de la Luna– y esa cosa dulce del poder te ha avasallado a ti mismo.

–Lo mío es distinto, querido viejo; si he muerto a Chac Xib Chac es porque era un canalla que se lo merecía. Había que matarlo o llevaría a la desgracia a Chichén Itzá…

–Chichén Itzá ha caído en desgracia, Hunac Kel.

–No, viejo: tengo proyectos que harán recuperar a esta ciudad sus viejas glorias. Mas lo primero ha sido rescatarla de las garras de un hombre marcado por sus vicios y por sus atrocidades. Ahora yo soy el rey, cargo que obtuve en buena ley…

Tigre de la Luna sonrió con ironía:

–¿Pero en verdad obtuviste el trono en buena ley? –dijo–, o practicaste alguno de tus trucos allá abajo…

–¡Ea, viejo, cómo puedes decir algo así! Todos vieron cómo me hundía en el fango. Me duele al alma que me vengas con insinuaciones ofensivas. Todo fue limpio, Tigre de la Luna, no hubo trucos de ninguna clase. ¿Por qué te esmeras en humillarme?

–Está bien… está bien, Hunac Kel. Perdona mi suspicacia, pero yo soy así; en realidad todo lo que quería saber es si en verdad hablaste con los dioses, ya que fuera de afirmar que Kukulcán te concedió el trono de la ciudad, poco o nada de tu conversación allá abajo le revelaste a los sacerdotes.

Hunac Kel se hizo el severo, afectando una rígida solemnidad:

–Viejo –respondió– estas son cosas tan sagradas y tan profundas que ni los sacerdotes merecen conocerlas. Sólo te las revelaré a ti, para que las escribas en tus libros, algún día. Por ahora no puedo decir más; entiéndelo.

–Lo entiendo, Hunac Kel, y perdona mi torpe insistencia. No ha sido mi intención ofenderte. Tú sabes que te tengo por el más grande nadador en la historia de nuestra raza y tomo tu palabra por verdadera sobre lo ocurrido en el Cenote Sagrado, hecho que registraré en el Códice de Mayapán como una de tus mayores hazañas.

–No… no… Tienes que registrarla como la reina de mis hazañas: algo que nunca se dio antes en la vida.

–Si ¿por qué no? La reina de tus hazañas… Gracias, viejo, yo sé que tú me entiendes. ¿Sabes?, reinar aquí es un privilegio y un honor excepcional. Y te lo confieso: creo, en lo profundo de mi corazón, que me merezco esta distinción, y que los dioses, que nunca me abandonaron, no hicieron sino consumar un acto de justicia.

Entonces, dominado por la emoción, hizo cantar a los músicos que había traído especialmente para la ocasión El canto del juglar, oda vieja que podía muy bien amoldarse al espíritu del nuevo despertar de Chichén Itzá, ahora bajo su férula:

El día se hace fiesta

para los pobladores.

Va a surgir la luz del sol

en el horizonte.

Va y va

así por el sur

como por el norte;

así por oriente

como por el poniente.

Alegría

del día en fiesta aquí

en el poblado,

porque un nuevo

sol viene a alumbrar

a todos los hombres

que viven unidos

aquí en el pueblo.

En realidad, enajenado por su megalomanía, Hunac Kel no reparó, no quiso reparar, en la gigantesca broza que ya comenzaba a asfixiar con su verde agonía la mágica arquitectura de la esclarecida ciudad. Era el ocaso, era el signo oscuro de los tiempos, algo que no pasaba desapercibido para Tigre de la Luna, a quien disgustó el aire triunfalista del cantar escogido por Hunac Kel.

–Todo ha quedado atrás, hombre –dijo–. En verdad, no creo que haya tal nuevo sol para nuestro pueblo.

–¡Claro que lo habrá! –reviró Hunac Kel–. Lo habrá y alumbrará a todos por igual: lo dice el poeta y los poetas son más acertados que los augures. Ya verás, viejo, de lo que soy capaz de hacer por esta ciudad que ha vivido en mi corazón desde mis años infantiles. El aspecto decadente que hoy presenta a nuestros ojos desaparecerá y surgirá ante nosotros una nueva y venturosa Chichén Itzá.

Un renovado entusiasmo hizo presa de Hunac Kel; le prometió a Tigre de la Luna muchas cosas: desbrozar de maleza los edificios y las calles de la ciudad, limpiar los adoratorios para el servicio de todos los ciudadanos y peregrinos, rehabilitar el Observatorio y devolverlo a los astrónomos, que vivían de la caridad pública y reabrir la cancha de pelota para la celebración de encuentros entre los jugadores de Chichén Itzá y de las urbes vecinas.

–Tendrás también que limpiar la ciudad de tantos vagos y salteadores que la infestan– le aconsejó el sacerdote, siguiendo el humor exaltado de su patrón.

–¡Hombre! –exclamó el rey–. Lo primero que haré será emprender una batida contra esos indeseables, y para ello cuento con mis siete capitanes aztecas que los correrán a estacazos. Ya te he dicho que Chichén Itzá volverá a ser la de antes…

–La tarea es superior a tus fuerzas, Hunac Kel –observó Tigre de la Luna–. ¿Crees poder realizarla?

–Tú sabes de lo que soy capaz –aseguró el rey muy orondo–. Para mí nada es imposible. Por cierto, me había olvidado de la celebración del banquete de mi coronación. Mañana mismo comenzaré los preparativos.

Tigre de la Luna se mostró sorprendido:

–Pero, Hunac Kel… ¿Y se puede saber quiénes serán tus invitados? –le dijo–, porque, a lo que veo, estás en líos con todo el mundo: no te perdonan la muerte de Chac Xib Chac…

–Mira, viejo, todo eso ya pasó… y pronto nadie se acordará de ese gandalla y acabarán dándome la razón por haberlos librado de su funesta presencia. Además, tú sabes que nadie de la realeza desdeña un banquete de gorra.

–Pero Chichén Itzá es una ciudad quebrada, Hunac Kel; casi no hay señores ricos que sufraguen tu festejo y no creo que los winicoob, por mucho que te veneren, estén dispuestos a facilitarte sus ollas de frijoles o sus tortillas calientes para el banquete.

–Claro que no. Y tampoco yo lo permitiría. No, viejo, ya lo tengo todo resuelto: haré traer la comida y el balché desde Mayapán: los señores están en deuda conmigo y de buen grado contribuirán al banquete con el servicio completo.

Y Hunac Kel no estaba bromeando: en unos días cuatro ricachones de Mayapán arribaron a Chichén Itzá con un ejército de criados cargados de pavos, cerdos y gallinas de la tierra; los acompañaban veinte cocineras encabezadas por Ix Nahau Cupul, la mejor guisandera de Mayapán, y cantores y músicos con sus instrumentos; trajeron también grandes cántaros de balché y tongadas de sacos de maíz para los tamales y el atole. Hunac Kel y Tigre de la Luna recepcionaron a la comitiva a las puertas de la ciudad. El rey abrazó y agradeció a cada uno de los viajeros su colaboración para el festejo:

–Siempre aposté a que no me fallaríais, señores –les dijo–. Vosotros compartís ya el honor del banquete de mi coronación, que será en grande –y le sonrió a Tigre de la Luna–. ¿Te das cuenta, querido viejo? Siempre es bello contar con amigos como éstos, leales a su raza y a su rey. Mi banquete será recordado por muchos siglos.

Tigre de la Luna lo miró con ironía:

–Tu banquete será recordado por muchos siglos –le dijo en voz baja– porque será para ti solo. Ninguno de tus invitados reales hará acto de presencia en el festín.

Hunac Kel se hizo el desentendido.

Roldán Peniche Barrera

Continuará la próxima semana…