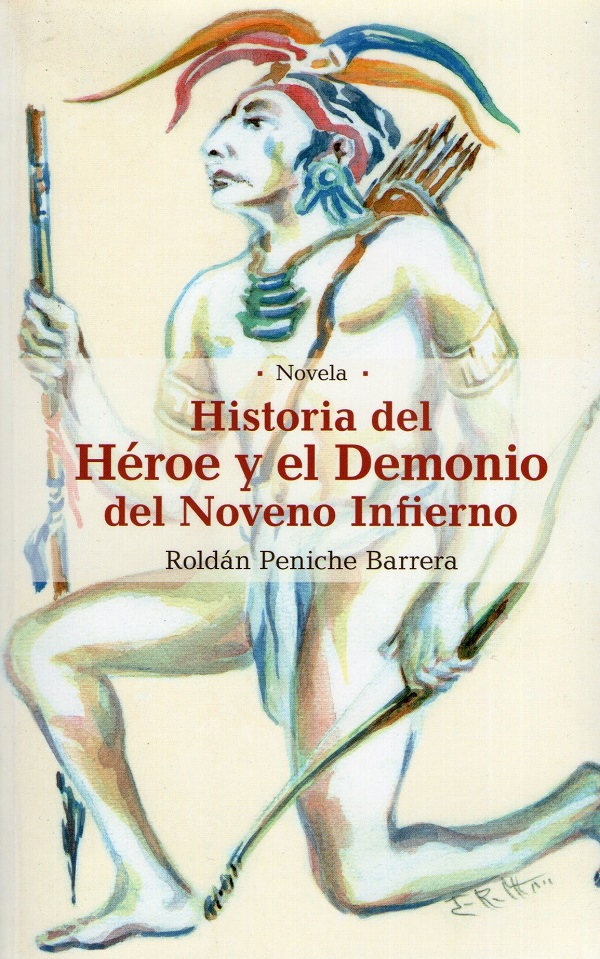

Novela

XVIII

7

Sinteyut y sus capitanes salieron de la Casa Colorada hacia el mediodía, y se dirigieron a la pirámide de Kukulcán para entrevistarse con Hunac Kel. Poco antes alguien los había sorprendido en el patio trasero mientras sostenían una enérgica discusión en la que han de haber tratado algo muy importante: hablaban a gritos pues estaban bebidos, pero el fuerte viento que soplaba a esa hora hacía imposible escuchar con claridad sus palabras. Ascendieron a buen paso los noventiún peldaños de la escalinata y se introdujeron ruidosamente en la habitación de Hunac Kel. Todos hablaban a un tiempo.

—¡Ea, capitanes! –atajó el rey aquel relajo–. Veo que habéis estado tomando. Puedo sentir el aroma del balché saliendo de vuestras bocas. Dichosos vosotros. ¿Qué celebráis?

–Pues casi nada –habló Taxcal–: que tú y Sinteyut hayan fortalecido su vieja amistad, rechazando los chismes y las insinuaciones de quienes ansían dividirnos.

–Bueno, la ocasión es propicia para brindar –dijo Hunac Kel–. Aunque, en realidad, nuestra hermandad ha sido siempre indestructible –los invitó a sentarse y prosiguió–. Bien, capitanes, vosotros sabéis que el dolor por la muerte de Tigre de la Luna me ha mantenido enclaustrado entre estas viejas paredes hasta el grado de haber perdido contacto con la realidad –luego se dirigió expresamente a Sinteyut–. Vamos, viejo amigo, cuéntame con qué problemas lidiamos por ahora.

Sinteyut tosió y se aclaró la garganta:

–¡Ea, Hunac Kel! –dijo haciéndose el sorprendido–. ¿De qué problemas hablas? No existe ninguno de importancia, que yo sepa. ¿No es cierto, capitanes?

–Bueno, hablo del conflicto con el pueblo de Cobá –explicó Hunac Kel–, y específicamente de las batallas de T’ho y Bacalar. ¿Cómo las resolvieron?

–De la única manera como se puede resolver una batalla –respondió Sinteyut, esgrimiendo su acostumbrada sonrisa de dientes afilados– con las armas, con las flechas, con mi macana, abriendo pechos y rompiendo corazones. Hemos tenido que arrancar algunas cabezas de jefes y capitanes, ilustres sacrificados en aras de los dioses y en tu nombre. Luego, como es uso, descuartizamos sus cuerpos y repartimos los miembros entre los notables de la ciudad, para que los hicieran cocinar a su gusto. A ti, por ser el rey, te destinamos las manos y los pies de un bravo capitán de Cobá; pero ¡lástima!, estabas enfermo y tu apetito andaba por los suelos.

–Habías dado órdenes de que no se te molestara en absoluto –terció Pantemit en la conversación– y pues nos los comimos nosotros.

–Estaban deliciosos –añadió con un tonillo de burla Itzqut, otro de los capitanes aztecas, tipo guasón y perverso con una cicatriz que le cruzaba media cara–. Los hicimos asar al carbón con Ix Cahau Cupul, tu cocinera predilecta, que de veras guisa sabroso.

Pero al rey no le interesaban estos detalles:

–Dejemos las frivolidades para el almuerzo –dijo–: lo que le he preguntado a vuestro capitán, mi hermano Sinteyut, es cómo ha resuelto los conflictos que enfrentamos con nuestros enemigos. Yo sé que a veces es preciso combatir con las armas, pero eso sólo si no hay la posibilidad de conversar y llegar a un acuerdo. ¿No lo hubo?

–No, Hunac Kel –contestó Sinteyut–, no lo hubo. Con tales tunantes no es posible llegar a ningún acuerdo; son canallas de naturaleza que sólo respetan el lenguaje de las flechas y las macanas. Nosotros somos guerreros y no tenemos ni el tiempo ni la paciencia de sentarnos con ellos alrededor de una taza de chocolate y convencerlos de que depongan su actitud levantisca.

–Yo también soy guerrero, Sinteyut –exclamó Hunac Kel–, no lo olvides; pero entre nuestros pueblos practicamos un código de honor en el arte de la guerra. Ahora ya es demasiado tarde, pero vosotros os saltasteis las trancas y escogisteis agredir al enemigo.

–¡Carajo, Hunac Kel! –protestó Sinteyut, al parecer enojado–: si no estás de acuerdo con nuestros métodos, dilo de una vez y nos marcharemos para siempre.

–No, Sinteyut –Hunac Kel trató de aclarar las cosas–. No se trata de eso. Te he dicho que tu presencia y la de tus capitanes me son indispensables por aquí. Yo sólo deseaba escuchar tu opinión acerca de los conflictos que enfrentamos y ya me has dado tu punto de vista. Si así actuaste, si ellos son tan obstinados como dices, está bien, hombre, tuviste que acometerlos con las armas y ya.

–Me place que coincidas conmigo –dijo Sinteyut–. Tú sabes que, si los agredí y corté algunas cabezas, es porque se lo merecían. Todo lo hicimos por ti y por el honor de Chichén Itzá. Bien, ¿hay algún otro asunto que te preocupe?

–Hay quejas del alza de tributos que decretaste para los ciudadanos. ¿No se te hace demasiado lo que les exiges ahora? No olvides que la gente de por acá con excepción de los señores, es pobre.

Sinteyut ofreció una serie de rastreras explicaciones:

–Escucha, Hunac Kel –dijo tratando de sonar convincente–. ¿De qué vive un reino si no de los tributos de sus ciudadanos? Chichén Itzá, aunque sin los itzáes, todavía es la gran ciudad de nuestra raza. Los itzáes se marcharon, pero ha llegado gente de muchos lugares para establecerse aquí y deben pagar un tributo.

–Claro: ha llegado gente de muchos lugares, especialmente vagabundos y criminales –revíró Hunac Kel–. Estos no pagarán ningún tributo, de eso puedes estar seguro.

–Eso no es culpa mía. Tú dijiste que los mandarías para el carajo –dijo Sinteyut–, pero nunca cumpliste con tu palabra.

–Es verdad–admitió Hunac Kel–. Lo mismo le prometí a Tigre de la Luna, pero con su muerte me olvidé del asunto; aunque, pensándolo bien, podíamos obligarles a trabajar en el campo ayudando a los winicoob, o sirviendo de criados en la ciudad.

–No es mala idea, Hunac Kel –dijo Sinteyut–, pues ya no tendrían excusa esos pillos para no tributar. Lo difícil es hacerlos trabajar, porque nunca lo han hecho en su puta vida. Pero si me das licencia, yo mismo, a fuetazos, los pondría a sembrar maíz o a barrer las casas de los señores.

–Bien, encárgate de los delincuentes que sólo dan mal aspecto a la ciudad, y hazlos trabajar a las buenas o a las malas. En cuanto a los winicoob…

–También están obligados a tributar, Hunac Kel. ¿Qué esperabas? ¿Que los eximiera de esa obligación?

–Viven en la miseria, Sinteyut. Hay que tenerles lástima: se encargan de las cosechas y desempeñan para los ricos los trabajos más humildes por un plato de frijoles.

–No importa –insistió Sinteyut–. Pagarán en especie, con pavos, gallinas o vegetales. Tenemos que ser estrictos: todos tienen que tributar o se llevará el carajo a Chichén Itzá.

–No, eso no –dijo Hunac Kel un tanto alarmado–, que los dioses no lo permitan jamás. Tú sabes el amor y el respeto que siento por Chichén Itzá y seré el primero en dar la vida por salvaguardar el honor y la grandeza de nuestra ciudad.

–Entonces –dijo Sinteyut con aire triunfalista–, estás de acuerdo con lo que yo pienso…

–Absolutamente –contestó Hunac Kel–. Y apruebo que todos tributen, pero deja fuera de esto a los winicoob.

Sinteyut, un tanto ladinamente se mostró obsecuente con el rey:

–Está bien –dijo, haciendo una ridícula caravana–, si ese es tu deseo… Después de todo el rey eres tú, y yo sólo estoy para obedecer. ¿Alguna otra disposición tuya?

–Una última, Sinteyut. No seáis duros con los ciudadanos. No los golpeéis, no los humilléis delante de sus hijos. Tengo noticias de que les habéis propinado buenas tundas por quítame allá esas pajas.

Sinteyut se manifestó ofendido:

–¿También te has tragado esos embustes de Ah Yokol Cheen? Apenas puedo creerlo.

–Cuídate del caciquillo –Itzquat secundó a su jefe de por acá–. Su lengua está llena de veneno.

–No es sólo Ah Yokol Cheen –se defendió el rey–. También otra gente se ha quejado.

–¿De qué gente hablas? –lo increpó Sinteyut–. ¿Algún ricacho? ¿Algún brujo engañabobos?

–Gente del pueblo. Gente que ha sufrido en carne propia el rigor de vuestros chicotes. Puedo hacerla venir ahora mismo.

–No es necesario, hombre –rehusó la propuesta Sinteyut–. Imagínate a un infeliz plebeyo señalándome con su sucio dedo a mí, el capitán de capitanes. Mi autoridad quedaría por los suelos.

–Sí… sí, tienes razón–concedió el rey–. No sería apropiado. Pero toda esa gente vejada ya no confiará más en nosotros.

–Qué importa: es mejor ser temido que ser confiable. Yo me he guiado por ese criterio toda mi vida y no puedo quejarme. Pero tú piensas de otra manera y prefieres la estimación del pueblo… Pues te daremos gusto: suavizaremos nuestra disciplina. Tú eres el rey, ya lo he dicho, y te debemos obediencia.

Roldán Peniche Barrera

Continuará la próxima semana…