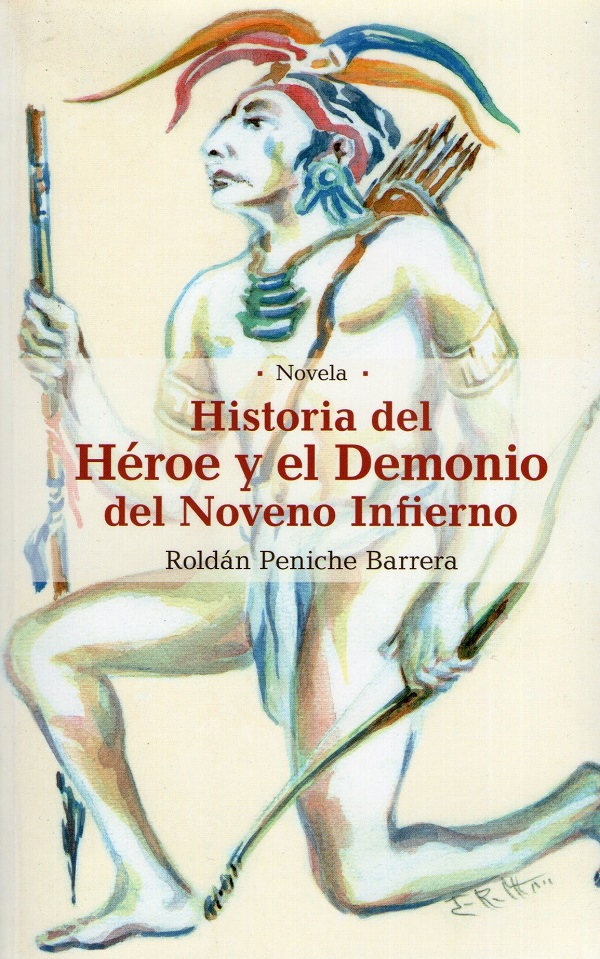

Novela

XVIII

1

La muerte de Tigre de la Luna tomó a todo el mundo desprevenido. Por la noche se había quejado de dolores en el pecho. Los médicos que hizo venir el rey a toda prisa desde Mayapán llegaron demasiado tarde:

–Ya es muerto –los recibió el capitán Pantemit con cajas destempladas–. Nada carajo podéis hacer por él. Tirad esos mejunjes a la chingada o regaládlos a los winicoob.

Pero los doctores insistieron en revisar el cadáver minuciosamente:

–Fue el corazón –le explicaron después a la familia–. A su avanzada edad cualquier cosa podría ocurrirle.

El que más sintió la muerte de Tigre de la Luna fue Hunac Kel. El rey lucía verdaderamente consternado:

–¡Ay, Tigre de la Luna! ¿Qué voy a hacer sin tus consejos, sin tu afecto de padre? –se quejaba ante el cadáver con genuina tristeza–. Habría preferido la mutilación de mi mano derecha o de una de mis piernas, antes que perderte, viejo querido. Pero ha sido Ah Puch quien te ha arrebatado de mi vida. Desde el culo del infierno, donde manda y se regodea el maldito, ejecutó su venganza en ti porque sabe que no puede hacerlo conmigo; nunca toleró el inmenso cariño que siempre te profesé, mientras que a él no me ocupé de ofrendarle jamás ni siquiera las tripas de un cerdo. Eso nunca lo superó ese demonio.

En el velorio, Hunac Kel, extrañamente, prefirió el balché a la taza de chocolate que le ofrecían, ante el asombro de los concurrentes.

–¿Qué sucede? –comentaba un doliente–. El rey no gusta del balché, ¿por qué lo ha preferido al chocolate?

–Yo creo que quiere ahogar sus penas en el licor –razonó otro–. Hunac Kel amaba en verdad a Tigre de la Luna: fue como su padre, y nunca tomaba decisiones sin antes consultarle.

Roldán Peniche Barrera

Continuará la próxima semana…