XI

4

En la tranquila Mayapán, Hunac Kel se daba algunos chapuzones en uno de los más bellos cenotes, a poca distancia de la ciudad. Lo acompañaban sus capitanes Puma Rojo y 7–Tecolote, ágiles nadadores como él.

–¿Por qué no vino Blanca Flor? –preguntó Puma Rojo–. Ella no se pierde estos baños. ¿Está enferma?

–No –dijo Hunac Kel–; prefirió dormir: más tarde, antes de que oscurezca, practicará su acostumbrada caminata escoltada de Tigre de la Luna.

El agua del cenote estaba en su punto; unas teas sujetas a las paredes con cuerdas de henequén iluminaban a los bañistas que por momentos descansaban de sus nadadas y sus clavados y se reunían a conversar y a chancear.

–Ándate con cuidado, Na Poot –advirtió Hunac Kel a uno de sus compañeros–. No te alejes demasiado: algunas partes del cenote son bastante profundas y no llega hasta ellas la luz de las teas.

Pero Na Poot se rio de la advertencia, pues era uno de los mejores nadadores de Mayapán.

5

En su recámara, Blanca Flor, por alguna extraña razón, no lograba conciliar el sueño. Visiones monstruosas en su cerebro, entre las que figuraba el Kakasbal, la versión maya de la quimera helénica, la atormentaban y le impedían dormir. Hastiada, se levantó de su camastro y pensó en adelantar su rutinaria caminata por la ciudad y sus alrededores. Acudió a Tigre de la Luna, quien se sorprendió de verla lista para partir tan temprano:

–¿Qué ocurre, Blanca Flor? –le preguntó–. Aún no es tiempo de nuestro paseo, mujer; todavía calienta el sol.

–No importa –dijo la joven–. No puedo dormir y, si te parece, invertiremos la rutina: caminaremos primero, y a nuestro regreso dormiré un rato.

–Espero que no se disguste Hunac Kel, aunque, en realidad, el asunto no tiene nada de malo. Avisaré a los guardias.

Pero Tigre de la Luna dilató en dar con los soldados, que andaban desperdigados. Como la hora del paseo se había adelantado, el inesperado cambio de horario los había cogido desprevenidos: unos almorzaban tranquilamente en casa y otros, los más, hacían la siesta en paños menores en sus catres. Ante el aviso del señor consejero, todos tuvieron que vestirse con sus ropas de campaña y, lo más importante, armarse cuidadosamente, tarea que les llevó un buen tiempo. Con esto no se podía jugar, pues de ellos dependía la vida de la amada del rey, la mujer más importante de Mayapán; tenían que asegurarse de portar las armas más eficaces para su mejor desempeño.

No con poco esfuerzo, Tigre de la Luna logró reunir a la pequeña comitiva de siempre, al mando del capitán Pitz, hombre de las confianzas de Hunac Kel; su escolta la conformaban ocho de los soldados más bravos de Mayapán, armados con macanas, lanzas, flechas y escudos acolchados. Acostumbraban salir por cualquiera de las nueve puertas de la muralla, pero no se alejaban un gran trecho, por lo que pudiera acontecer. Aquella tarde salieron por la última puerta, la llamada «puerta del Noveno Infierno», caminaron una media hora, y cuando se disponían a tomar un descanso, explotó una especie de furia selvática, se escucharon palabras soeces, voces de mando y de auxilio. Los guardianes cayeron heridos de muerte, y entre una nube de polvo desaparecieron el capitán Tigre de la Luna y la bella Blanca Flor.

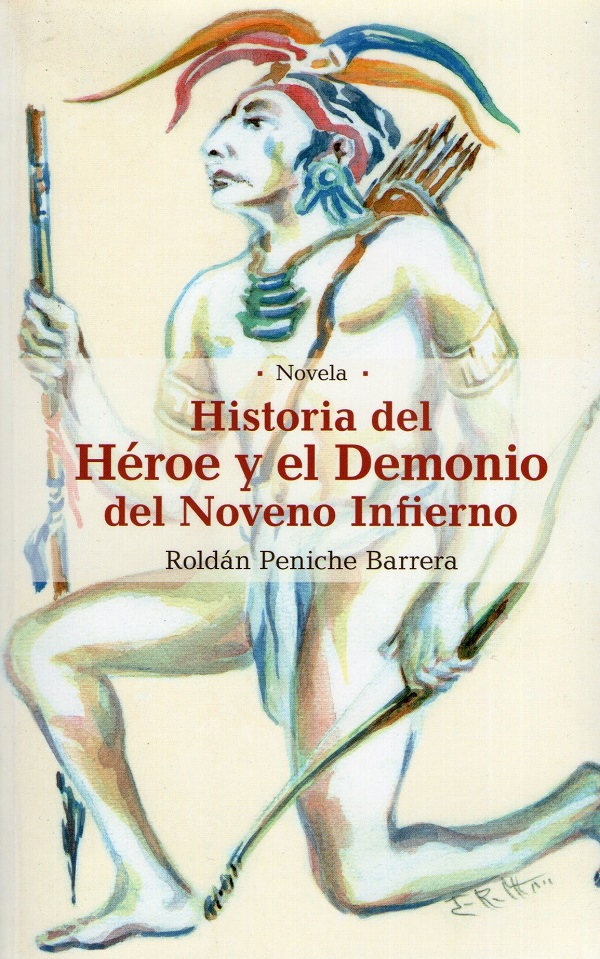

Roldán Peniche Barrera

Continuará la próxima semana…